Lot 21 : 18500 €

Vente PRECIEUSES XIII du 22-05-2017

Argenterie, Orfèvrerie Service à vodka en vermeil composé d'un flacon à panse plate et col en colonne, 6 charkas et un plateau rond.

L'ensemble à décor végétal en émail cloisonné polychrome.

Par Astreyden, Moscou 1896 (825°/°°).

P (brut) : 2884 g.

H. flacon : 38 cm, D. plateau : 31 cm.

Lot 164 : 14500 €

Vente 3e vente d'objets de collection du 26-09-2010

PIGEON : Le Marsupilami, grand Marsupilami saluant, Editions Galerie DESBOIS, 1990, n°/50, résine lourde, queue tube avec billes, complet de sa sérigraphie certificat, n° et signé. Très RARE. Complet et en état impeccable avec queue non rouillée. On y joint la sérigraphie du Skwiik, quelques exemplaires connus, sculpture prévue à la commercialisation mais ne sera finalement réalisée qu'à 3 ex.

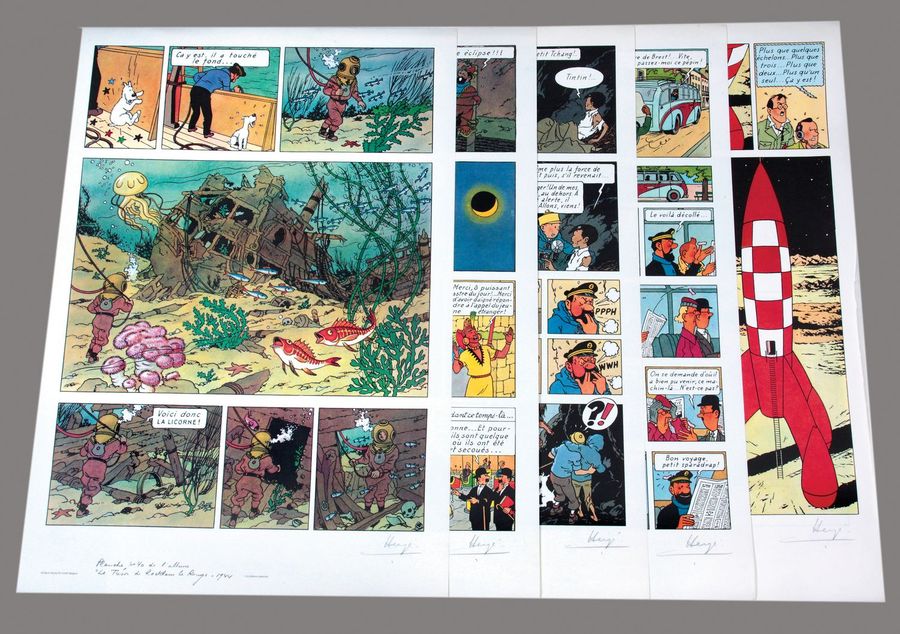

Lot 250 : 21500 €

Vente Vente 41 du 28-06-2015

Hergé : Tintin, coffret WWF comprenant les 10 lithographies n°/50 : Tintin au pays des Soviets, Tintin en Amérique, Tintin au Congo, Le Trésor de Rackham le Rouge, Le Temple du soleil, On a marché sur la lune, L'Affaire Tournesol, Coke en stock, Tintin au Tibet et Vol 714 pour Sydney. Réalisé en 1981, très bel ensemble non exposé, couleurs vives. Toutes signées. Rare série d'auteur. Dimensions : 70 x 100. Parfait état.

Lot 135 : 22000 €

Vente Vente 32 spéciale 75e anniversaire de Spirou à Charleroi du 06-10-2013

Spirou : Vente avec faculté. Reliures éditeur n°9 à 50 (lots n°62 à 103). Le prix de départ sera égal à la somme des lots à la pièce (si un lot n'est pas vendu, il sera calculé au prix de réserve). Si une enchère supérieure est proposée, les reliures 9 à 50 seront vendues en 1 lot.

Lot 251 : 5800 €

Vente Collections & Successions de Belgique du 19-03-2020

Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après)

Le bouquet, 1955

(Sorlier CS8)

Lithographie en couleurs sur papier par Charles Sorlier

Signé, numéroté au crayon 242/300 par Marc Chagall et annoté "9404 Adrien Maeght"

Galerie Maeght Editeur, Paris

63 x 49,5 cm pour le sujet

Provenance: Acquis en juin 1957 auprès d'Adrien Maeght, éditions d'art moderne, 41 rue du Bac, Paris 7e (porte au dos l'étiquette)

On y joint la facture d'achat de l'époque.

(deux trous de punaise)

Lot 55 : 35000 €

Vente Collections belges & luxembourgeoises, dont la collection du critique d'art Charles Bernard du 28-03-2021

Travail français, époque Napoléon III

Importante commode à ventaux en marqueterie de bois précieux à motifs de feuillages, de forme mouvementée en façade et sur les côtés, très riche ornementation de bronze doré à palmes, médailles, médaillons, macaron et têtes de bélier.

Dessus de marbre rouge griotte à double mouluration (anciennement restauré).

Marqué d'un "C" et d'une étoile sur un bronze.

Commode réalisée d'après le médaillier de Louis XV (actuellement conservé au Château de Versailles) d'après un modèle de Sébastien Antoine et Paul Ambroise Slodtz pour le dessin et René Michel et Antoine Robert Gaudreaus pour l'ébénisterie.

93 x 171 x 63 cm marbre inclus

(un élément en laiton à refixer)

Très bon état général.

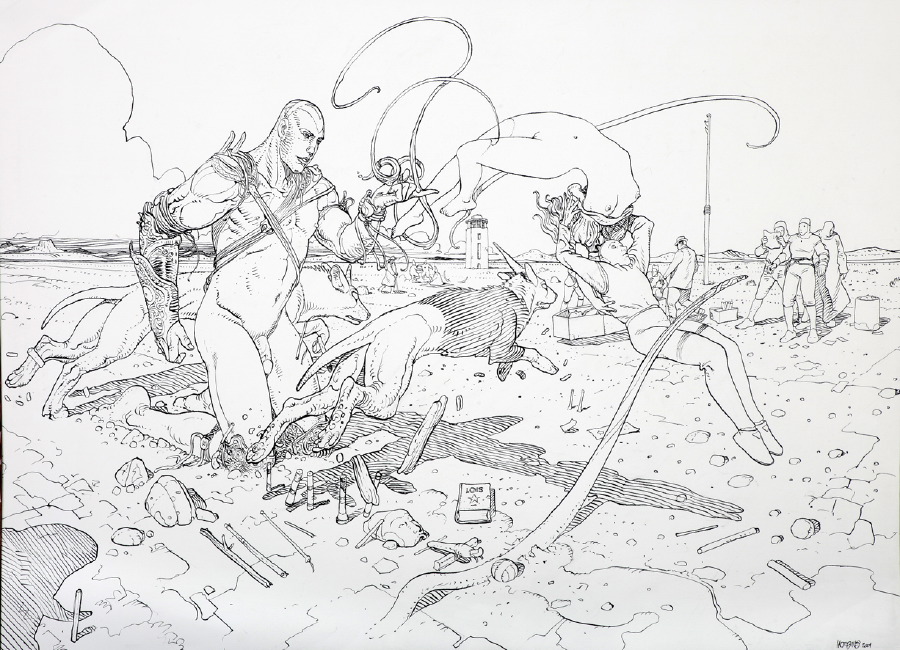

Lot 586 : 25000 €

Vente BANDES DESSINEES du 03-12-2017

Moebius : La Tour des Lois, illustration à l'encre de Chine sur papier velin. Rêveur éveillé, ce virtuose atteint avec cette composition un véritable au-delà créatif. Cherchant à se surprendre lui-même, il improvise une parade surréaliste aux formes abstraites et aux personnages d'une incroyable étrangeté. Signée et datée 2001. Dimensions : 60 x 80.

Lot 39 : 36000 €

Vente 52 Pierres de collection du 20-04-2022

Tanzanite taille ovale brillant facetté d'un poids remarquable de 92,19 ct. Ce n'est pas que le poids qui est à souligner dans cette pierre mais ses couleurs extrêmement saturées et son pléochroisme très marqué. La couleur bleu roi très foncée pourrait faire penser à une pierre presque sombre, mais c'est sans compter sur les deux autres couleurs de la pierre! Le violet passe, s'efface, s'installe parfois entouré d'une multitude de flashs roses presque rouges. Avec un tel scintillement, le bleu plus clair fait lui aussi son apparition. Très grande transparence. Le rapport du Lotus Gold indique qu'aucune trace de chauffe ou de traitement n'a pu être constatée. Deux rapports de laboratoires reconnus accompagnent la pierre.

Rapport Lotus Gold nr. 9705-4705 du 11 octobre 2021.

Rapport du GIA nr. 2407948371 du 20 octobre 2021.

Dimensions : 29,58 x 24,74 x 16,91 mm.

Munsell Book of Color :

Trois tons primaires car fort pléochroime : 10PB 2/10, 7.5PB 3/12 et 2.5P 2/10

Flashs de couleurs : 2.5PB 5/12 et 10RP 4/14

Lot 1 : 6900 €

Vente Bijoux, montres & Collection de la famille Chopard du 12-12-2020

Sac en or jaune 18k (750 millièmes) avec deux cabochons de saphir sur la fermeture. Armature en or lisse soutenant une cotte de maille en or finement réalisée. Une chaîne aux maillons ronds et ovales permet de porter le sac à main avec aisance. Inscription à l'intérieur de l'armature.

Dimensions : 12 x 12,7 cm.

Poids brut : 244,2 g.

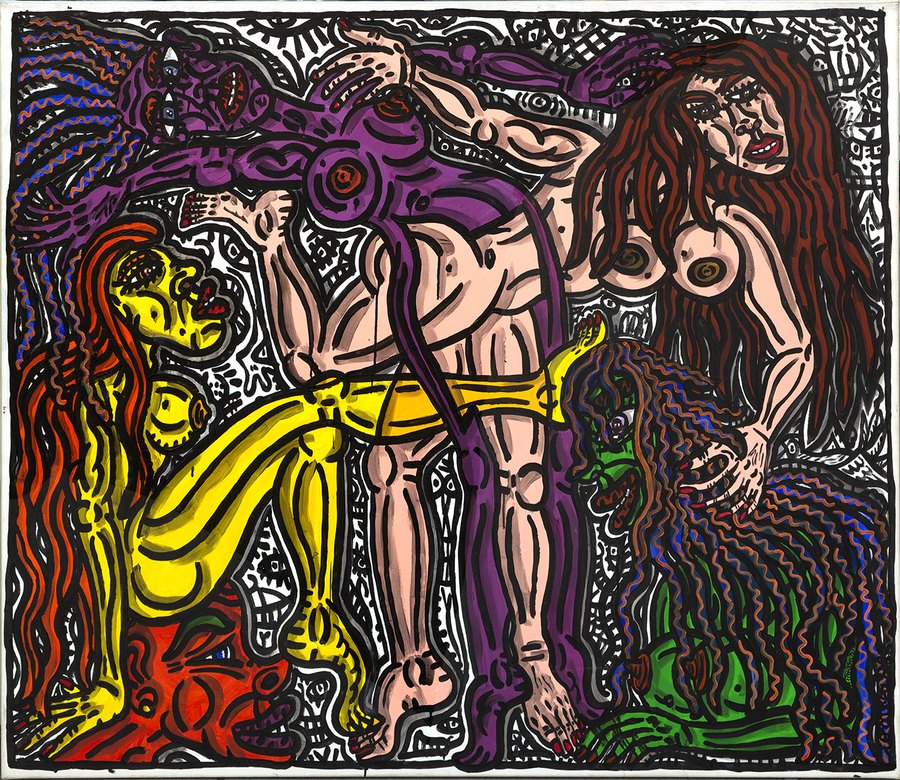

Lot 274 : 100000 €

Vente Collections belges et luxembourgeoises du 20-06-2021

Robert COMBAS (1957)

Variations in four mineures, 1988

Assemblage de femmes nues de plusieurs couleurs différentes. Une violette auto-transparente, une jaune gymnastique avec siège de tête. Une perte alchimique et une rose gaine à longs cheveux de danser et de tournicoter. Tournicotteuse derviche danseuse avec le bout des pieds elle fait le toupier qui s'oublie. Plus de temps, plus d'espace, elle est dans une autre dimension, aussi neutre que la Suisse, sinon plus bien entendu.

Acrylique sur toile

Signé et daté en bas à droite « Combas 88 »

134 x 155 cm

Provenance: Collection particulière, Belgique

Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de l'atelier Robert Combas, que nous remercions pour les informations aimablement transmises.

Nous remercions Robert Combas de nous avoir indiqué le titre complet de cette oeuvre.

Robert Combas est une des figures de proue de la Figuration Libre (terme inventé par Ben Vautier) aux cotés d’Hervé Di Rosa, François Boisrond, et Rémi Blanchard. Nous sommes au début des années 1980, au même moment aux USA émergent leurs homologues du Bad Painting: des certains Jean-Michel Basquiat, Keith Haring et Kenny Scharf.

En réaction contre l’art minimaliste intellectuel des années 1970, ces artistes de la Figuration Libre puisent leurs inspirations dans la culture pop, les graffitis, la bande dessinée, la musique rock, les Arts Premiers ou encore l’Art Brut. La volonté de Combas est claire: peindre en toute liberté, se révolter, choquer, sans hiérarchiser les cultures et sans recherche de sens. Ici notre oeuvre s’inscrit dans cette ligne, tout de son univers est là. Les thèmes du mouvement et de l’érotisme sont les thèmes de la liberté et de l’inconvenance par excellence.

Des sujets chers à l’artiste, presque une signature tant ils cristallisent son art.

« La Figuration Libre, c’est faire ce qu’on veut le plus possible, le plus personnellement, le plus librement […] La Figuration Libre, c’est quand je fais une bande dessinée avec un héros rigolo et que le lendemain matin je laisse tout tomber pour faire une grande toile sur la bataille de Waterloo. » Robert Combas.

Lot 36 : 63000 €

Vente Collections belges & luxembourgeoises du 27-03-2022

Le Maître au PERROQUET (actif à Anvers au milieu du XVIème siècle)

Vierge allaitant

Panneau, une planche non parqueté

37,5 x 28 cm

Etiquettes au dos

Le maître au perroquet est un nom de convention donné par Max J. Friedländer à un peintre actif à Anvers durant la première moitié du XVIème siècle, proche de Pieter Coecke van Aelst et du maître dit des "demi-figures". Il doit son titre à cet oiseau, présent sur certaines de ces œuvres.

Notre tableau représente la Vierge à l'Enfant d'une façon intime. La Vierge porte une robe bleue et un manteau rouge. Elle tient le Christ enfant contre son sein dénudé, après l'allaitement. La transparence du voile de la Vierge, laissant deviner son oreille et entrevoir sa délicate coiffure, témoignent de la virtuosité de l'artiste. Son visage, plus précisément sa petite bouche aux lèvres pleines, est aussi caractéristique de ses œuvres.

On connait plusieurs versions de cette composition attribuée au maître au perroquet, avec de nombreuses variantes, dans la position de l'enfant, endormi ou éveillé, et avec parfois la présence de saint Joseph au second plan.

Ce lot est décrit par le Cabinet Turquin.

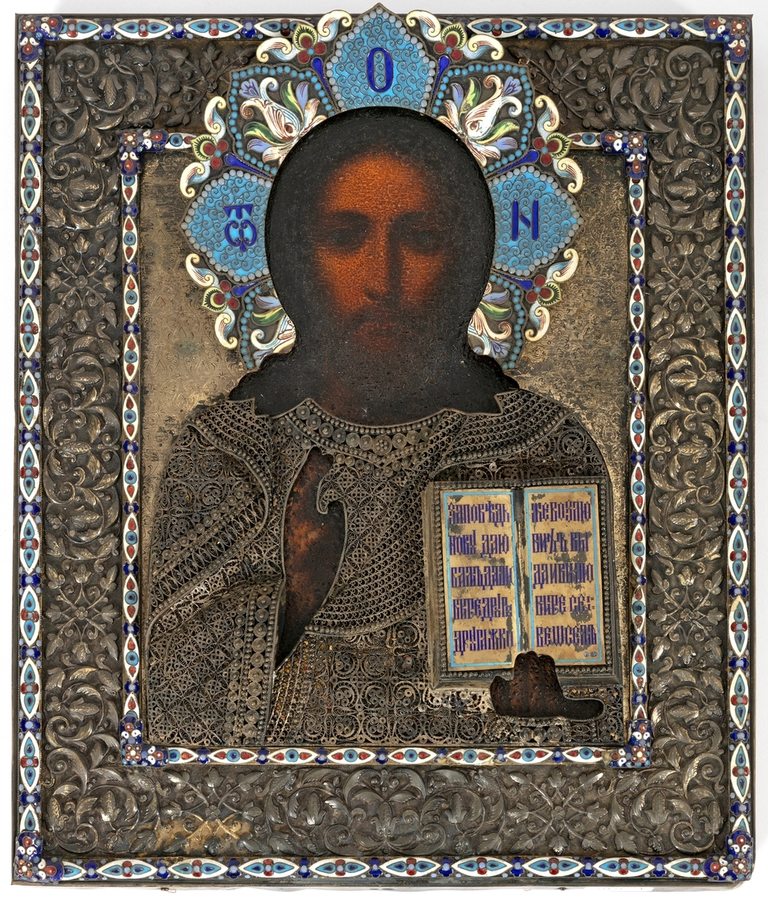

Lot 109 : 11200 €

Vente Collections belges & luxembourgeoises du 27-03-2022

Icône du Christ Pantocrator.

Tempera sur bois, dans un superbe oklad en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor émaillé polychrome cloisonné, le corps du Christ filigrané. Le dos gainé de velours.

Moscou, 1899-1908.

Orfèvre : Semyon GALKIN.

31 x 27 cm. Poids brut: 1600 g

Ce lot est décrit par M. Maxime Charron.

Lot 436 : 7000 €

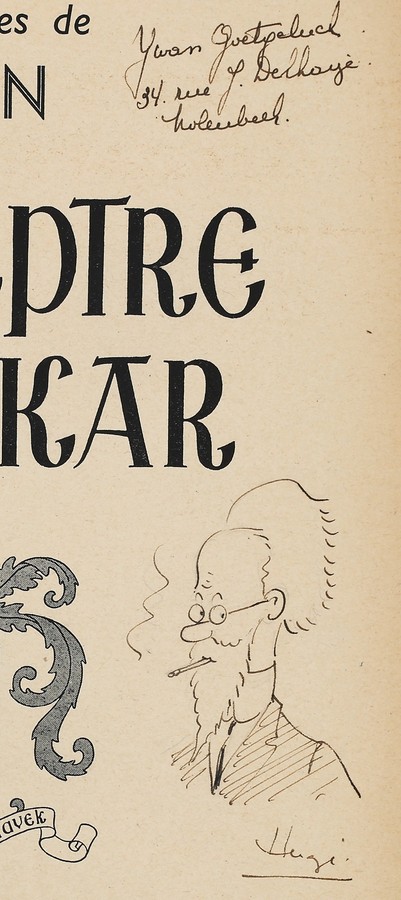

Vente BANDES DESSINÉES du 15-06-2025

Hergé : Tintin, Le Sceptre d'Ottokar en édition originale noir & blanc de 1939 (avec HT) agrémenté d'une illustration à la plume représentant le Professeur Halambique, signée. État moyen.

Léon Goetgeluck, créateur et artiste, fut une relation amicale d'Hergé. Son fils Ywan, lecteur assidu du héros, reçu quelques cadeaux d'anthologies. On se souvient en effet de cette couverture du Petit vingtième datée du 10 février 1938, celle dans laquelle on découvre Tintin face au gorille, dédicacée à son nom. En 1939, le jeune garçon eu le plaisir de découvrir en ouvrant le nouvel album, à savoir "Le Sceptre d'Ottokar", le portait du nouvel héros : le Professeur Halambique. C'est donc un dessin d'une rareté absolue que nous proposons pour la première fois en 20 ans.

Lot 29 : 27000 €

Vente PRECIEUSES XII du 20-02-2017

Bijoux Bague en or blanc 750 (18cts) sertie d'un rubis 10 carats entouré de diamants taille navette et baguette.

Monture sertie de diamants taille navette.

Taille approximative du rubis : 1,5 x 1 cm

P (brut) total : 12,4 g

Lot 239 : 10000 €

Vente Collections & Successions de Belgique du 29-04-2019

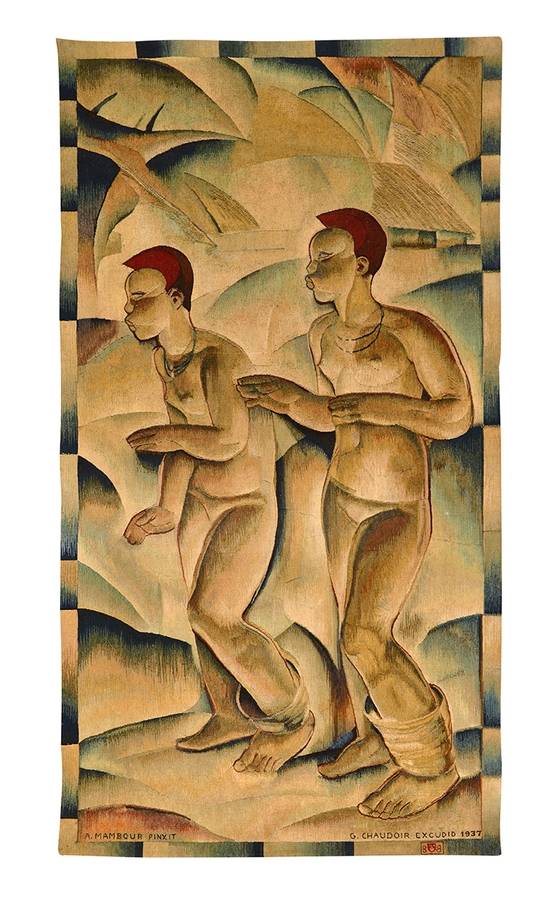

Auguste MAMBOUR (1896-1968) & Georges CHAUDOIR (1890-1969)

Danseuses africaines

Tapisserie en laine

Signé en bas "A.Mambour pinxit" et "G.Chaudoir excudid 1937"

Cartouche BB à l'écusson des maitres tapissiers bruxellois en bas à droite (Bruxella in Brabantia)

198 x 95 cm

Réduction de chaine: env. 6 fils/cm

Cette tapisserie fut probablement présentée en 1937 à l'Exposition Universelle de Paris, au pavillon du Congo Belge.

Il s'agit d'une oeuvre à quatre mains: Chaudoir créé la tapisserie à partir d'un carton de Mambour démontrant aussi bien son trait caractéristique et un de ses sujets de prédilection, le monde colonial.

Une huile sur papier de l'artiste aux dimensions similaires présentant le même sujet où les femmes regardent vers la droite est passée en vente publique en février 2018. La transposition de cette épreuve en tapisserie entraine mécaniquement son "inversion".